1. Дмитрий Юрасов. Допуск к правде.

2. Письма в редакцию журнала «Звезда», №4 2003г.

3. Биографика москвичей.

4. Коллекция документов Юрасова Д.Г. о политических репрессиях в СССР.

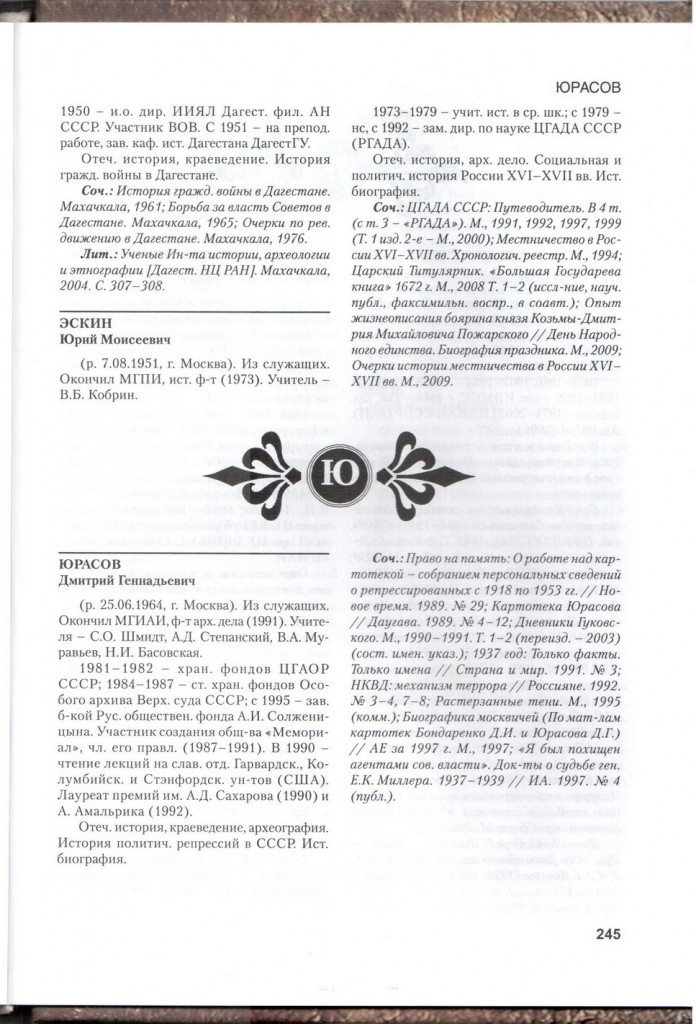

5. Историки России ХХ века. Д.Г.Юрасов.

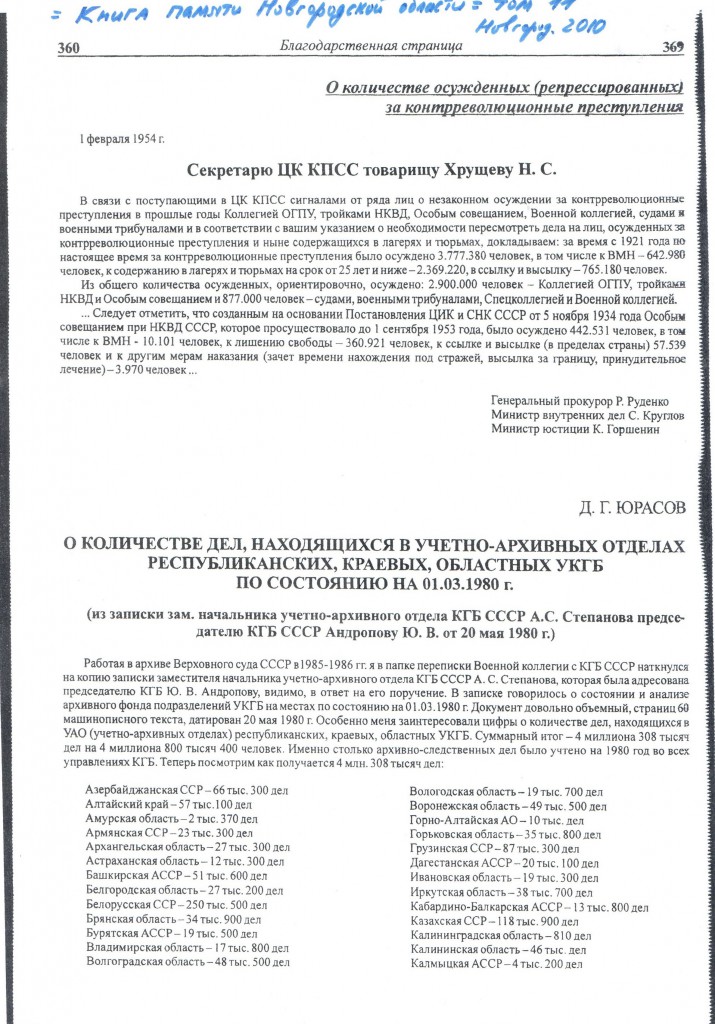

6. Д.Г.Юрасов о количестве дел в КГБ на 1980 г.

7. Об уничтожении архивов.

Смотрите также блог Дмитрия Юрасова на нашем сайте.

Д.М.Юрасов

Дмитрий Геннадиевич Юрасов, род. 25.06.1964 в г. Москва в семье служащих.

Русский историк-архивист, правозащитник.

* * *

1. Допуск к правде.

Дмитрий Геннадьевич Юрасов, опубликовано в номере №1498, Октябрь 1989

Началось все с мальчишеского любопытства. Случайно наткнулся на изданную еще в «хрущевско-оттепельные» годы «Историческую Энциклопедию». Листая том за томом, я обнаруживал ужатые биографические справки на наших государственных и партийных деятелей. Некоторые из них обрывались глухими, рублеными фразами: «незаконно репрессирован», «репрессирован в условиях культа личности Сталина», «пап жертвой незаконных обвинений»… Мне тогда показалось, что фразы подобраны таким образом, чтобы по возможности упрятать, скрыть некоторые «шероховатости», «криминал», что ли, в судьбе того или иного человека.

Для меня, мальчишки, все это было тревожной загадкой. Сам себе я не мог даже объяснить такого слова — «репрессированный». Что это значит, думал я. расстрелян, повешен или убит еще каким-то неизвестным мне способом? То была поистине святая детская наивность и неосведомленность. А что такое «посмертно реабилитирован»? — этого я тоже не знал. Вот если бы у кого-нибудь спросить! Но интуиция подсказывала мне, что, коль скоро обо всем этом не пишут, не говорят, то, наверное, и спрашивать никого об этом не стоит.

В обычную «общую» тетрадку за 44 копейки я начал выписывать всех репрессированных из 16 томов «Советской Исторической Энциклопедии». Получил алфавитный список примерно из 400 фамилий… Оборачиваясь назад, не без улыбки пытаюсь понять желание двенадцатилетнего мальчишки «дойти до сути»…

Прошло некоторое время.

За «Исторической» настала очередь другой энциклопедии — «Литературной». В восьми ее томах обрыв дат следовал на роковой цифре — 37. Сказать, что меня данный факт удивил, — ничего не сказать. Я был испуган: думал-то, что «вычерпал» все из «Исторической Энциклопедии», а оказалось…

Небольшое, но необходимое отступление.

В начале сбора материала о жертвах сталинских беззаконий я и представить себе не мог их истинное число. (Кстати сказать, это и сейчас сделать затруднительно.) Поспорил как-то с одним из своих товарищей, который был в курсе моего собирательства. Приятель настаивал на том, что в годы культа погибло сто тысяч человек. Я с этим не мог, ну просто не мог согласиться. Не укладывалось это в моей голове — и все тут! Подошли к учительнице истории. (Уточню: это было в 1979 году.) Выслушав мнения «сторон», она отвечала: репрессированных было больше, много больше, ребята. И потом еще добавила, посоветовала с подобными вопросами ни к кому не обращаться.

Домой я пришел совершенно разбитый, подавленный обрушившейся на меня информацией. Как быть теперь? Что делать? Бросить все то, над чем корпел уже не один год, ведь не по силам мне совладать с таким объемом — более ста тысяч! Продолжать? Но как? Разве мыслимое это дело?! Решил тем не менее продолжить начатое. Сколько смогу, говорил я себе, столько и сделаю. Успокаивал себя латынью: «Я сделал все, что мог, и пусть, кто может, сделает больше и лучше».

…Кем только я не мечтал стать, учась в школе! Зоологом, ботаником, философом, дипломатом и даже — партийным работником! Но дело, захватившее и мысли, и сердце, привело меня, конечно, в архив. Помог случай.

У нас в школе проводилась олимпиада по истории ВЛКСМ. Из огромного списка вопросов я постарался ответить на 15 — 20, а когда возникли затруднения с выполнением задания, отправился в Архив Октябрьской революции, что на Большой Пироговской. В приемной со мной любезно поговорила немолодая уже женщина. Она попросила меня оставить интересующие вопросы, заверив их справкой за подписью директора: мол, действительно в такой-то школе проводится такая-то олимпиада. Я не удивился (к справкам у нас привыкаешь чуть ли не с пеленок) и пообещал справку предоставить. А вместе со справкой этой любезной женщине подсунул и список в два десятка фамилий, тех, кто, по моим сведениям, был репрессирован при Сталине.

— Кто эти люди? — пробежав глазами список, спросила консультант при новой встрече.

— Репрессированные.

— А зачем тебе нужны о них сведения?

— Для реферата, — соврал я.

— Какого реферата?!

Одним словом, списка того я больше не увидел, он исчез в ящике стола…

Даже сегодня, когда моя потаенная работа в наших государственных архивах вроде бы легализована, практически все представители «архивного мира» считают, что работать, как работал я (выполняя, кроме основных обязанностей, еще и «запретные»), нельзя. «Для него не существовало никаких запретов, он же нарушал все инструкции!» — передали мне недавно слова одного высокого архивного начальника.

Инструкции я действительно нарушал. И шел на эти нарушения абсолютно сознательно, потому что другого выхода, попросту говоря, не видел. Помнился тот давний разговор с «консультантшей»… Правда, и сейчас не понимаю, почему, за что, на каком основании у меня отобрали злополучный список?!

…На дворе стоял 1980 год.

Мне повезло. Сразу после окончания школы взяли на работу в Центральный государственный архив Октябрьской революции. Итак, мне удалось то, о чем я мечтал.

В архивохранилище секретных документов меня посадили за обычный двухтумбовый стол, присвоив категорию палеографа 2-й категории (специалист по письму): на «делах», принесенных из хранилища, ставил цифры валовой нумерации. Так продолжалось довольно долго, а я, простите за нескромность, был на редкость любознательным: улучив свободные минуты, в глубокой тайне от начальства, я пробирался в ветхое заветное архивохранилище, листал дела НКВД, судов, рассмотрения дел Военными трибуналами Военных округов… Вскоре стал делать выписки. Меня заметили, предупредили строго-настрого: в хранилище — ни ногой!

И «в наказание» перевели в соседнее — административно-контрольных и судебно-политических органов. Бывает же такое!

В этом архивохранилище я проработал до призыва в армию. (Перед этим поступил на вечернее отделение Московского историко-архивного института.) А в моей картотеке насчитывалось уже 20 000 карточек…

В армии я больше всего боялся… отупеть. И чтобы этого не произошло, записывал в тетради данные своих карточек по памяти. На втором году службы, ближе к «дембелю», начал писать роман (как мне тогда казалось) «Братья Кагановичи». Ребятам своего призыва читал отдельные главы, они хвалили, подбадривали: пиши, мол. Димка, дальше! Но нашелся среди них какой-то «сверхбдительный», донес. И моя рукопись оказалась у «особиста».

Разбирательство было тоскливым, заставляли отказаться от написанного («скажи, что писал по недомыслию»), грозили Военным трибуналом. Но и здесь, можно сказать, обошлось. Из армии привез несколько сотен новых карточек. Откуда? Это были выписки из книг, журналов, газет, которые брал в библиотеке воинской части.

После демобилизации на прежнюю работу не взяли.

И опять помог случай. Коллеги-архивисты посоветовали предложить свои услуги Архиву Верховного суда и Военной коллегии СССР. Со мной вежливо поговорили по телефону и назначили время собеседования. Начальник архива. майор, кадровый работник Военной коллегии, посмотрел мои документы, предложил заполнить анкеты, опросные листы на родственников — чтобы получить допуск к работе.

(Неужто по бумагам можно угадать, честен ли, профессионален, порядочен кандидат на должность?.. Два месяца ушло на оформление допуска…) Я и не надеялся, что получу его — хотя бы по «армейским» причинам. Но, к счастью, повороты судьбы непредсказуемы. Я был допущен!

Архив поразил меня. 2,5 миллиона дел, являющихся результатом работы ВК и ВС СССР, за более чем 60-летнюю историю. Такое количество документов «обрабатывало» всего 4 человека. Я среди них самый молодой. И это тоже было удачей: в случае необходимости в подвальное помещение отправляли именно меня… Сколько необходимо времени, чтобы по шифру отыскать нужную папку? Три минуты, пять? У меня на руке часы, все время контролировал себя, подгонял. Найдя то, за. чем посылали, принимался лихорадочно работать на «свою» картотеку. Выписывал фамилии репрессированных, их биографии, приговор, состав обвинения, имена судей. Все это переносилось в записные книжки, которые я носил в правом кармане, И так каждый день… Иной раз возвращаюсь наверх — майор-начальник: «Что-то ты долго искал». Да шифр, оправдываюсь, не мог найти… «Ориентироваться надо шустрее!» Знал бы он тогда, как «шустро» я ориентировался!

Не знаю, что это было — суеверие, интуиция или еще что-то, но все это время меня не покидало тревожное чувство: добром все это не кончится. В конце концов получилось как в известной песне: сколь веревочка ни вейся… Когда меня не было, заместитель начальника Архива Верховного суда 3. И. Шорина обыскала ящик моего письменного стола и извлекла оттуда записную книжку с пометками из дел Военной коллегии. Таким образом закончилась моя архивная «карьера». «По совокупности» меня отчислили со второго курса Историко-архивного института. Но и результат был — 100 000 карточек с данными о репрессированных, которые я собрал в архивах.

Меня иногда спрашивают: зачем нужно то, что я делаю? Ответ тут может быть такой: чтобы избежать страшных ошибок в будущем, надо как минимум знать их, изучить причины, их породившие. Казалось бы, прописная истина. Но вот невыгодно кому-то до сих пор наше «прозрение». Кому-то на руку то, что мы по-прежнему остаемся слепыми. Приходится иногда слышать и такое: не надо, мол. рассказывать людям про эти ужасы, пытки ни в чем не виновных людей, про ночные аресты, разбитые семьи, судьбы — страшно все это. Да, страшно. Очень страшно. И именно поэтому надо. Этот тяжкий путь мы все должны пройти. Путь очищения. И тогда не оборвется ниточка родства: от отца — к сыну, от деда — к внуку…

В моей картотеке — судьбы людей. Неприукрашенные. безжалостно надломленные…

…Антон Степанович Булин — партиец с дореволюционным стажем, армейский комиссар 2 ранга, заместитель начальника Политуправления Красной Армии. Был арестован в поезде, в 1937 году. Жена обивала пороги в надежде попасть на прием к Ворошилову — бесполезно, не принял Ворошилов. Как родственница «врага народа» она получила 8 лет. Антон Степанович в 38-м был расстрелян. Жив его сын, но об отце знает мало, очень мало.

…Григорию Ивановичу Кулику в 1940 году присвоили звание Маршала Советского Союза. Это было второе присвоение маршальских званий. Кавалерист, прошедший гражданскую войну. За финскую кампанию получил звание Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной — командующий 54-й армии на Ленинградском фронте. После разгрома армии был разжалован в генерал-лейтенанты, до конца войны находился в резерве Ставки. В 1946 году — арест. Обвинение в подготовке террористического акта против Сталина. Приговорили к расстрелу, но поскольку в то время смертная казнь была отменена, «подождали» до введения: расстреляли в 1950 году. В 1957 году реабилитировали, восстановили в звании Маршала Советского Союза.

…В руководстве звеном троцкистско-зиновьевского заговора в комсомоле был обвинен первый секретарь Московского горкома комсомола Михаил Сидоров. В декабре 37-го поставлен к стенке, жене дали 5 лет. Реабилитировали посмертно в 1956 году.

И так на каждой карточке. Каждая из них как кирпичик в бесконечной стене скорби… Казалось бы, я, занимаясь репрессированными уже более 10 лет, ко всему должен был привыкнуть. Признаться, и привыкаешь… Но бывают такие случаи, когда просто не знаешь, куда деваться, как это понять.

…В 1943 году были арестованы саратовские школьники Сигизмунд Шварц, Гелий Павлов, Герман Куликов, Борис Анохин, Святослав Ильин. В чем же обвинили 12 — 13-летних мальчишек? В проведении антисоветских сборищ с критикой существующего строя. Особое совещание при НКВД 3 мая 1944 года приговорило мальчишек к срокам от 3 до 6 лет. Отсидели они от звонка до звонка, а реабилитированы были лишь в 1956 году…

Правда меняет людей… Заинтересовавшись судьбами репрессированных еще с мальчишеских лет, я не знал, как сложится моя жизнь, чем я буду заниматься. Но я хорошо знал, чем заниматься не буду. Имею в виду сверстников, которые порой до тридцати лет сидят на шее у родителей или «мучительно» ищут себя в пустопорожних разговорах. Более чем уверен: если бы кто-нибудь рассказал нынешним рокерам, панкам, «люберам» всю правду о тех страшных годах — при условии, что сделано это было бы квалифицированно, — многие бы задумались и о себе, и о времени, о народе нашем. У многих бы заполнился некий душевный вакуум…

Конец 1986 года.

Я — грузчик в типографии газеты «Известия». Работа в основном ночная, непривычная. В печати появляются первые робкие публикации о незаконно репрессированных во времена культа личности. В «Знамени» — «Новое назначение» А. Бека, люди начинают свободнее общаться между собою.

На одном из вечеров в Центральном Доме литераторов я послал записку в президиум и попросил слова. Рассказал о своей немудреной истории, о картотеке и… был встречен овацией. Появилась возможность выступать на встречах, вечерах, не опасаясь окрика сверху.

В июле 1987 года написал статью об уничтожении архивов Верховного суда СССР (был тому свидетелем: сам, как техник-исполнитель, принимал участие). Ни «Известия», ни «Литературная газета», куда я обращался, не сочли возможным опубликовать «жареный» материал. Тогда я отдал статью в бюллетень «Гласность». Там она и появилась в августе 1987 года. (Мне неприятно описывать последующие за этим вызовы в КГБ, беседы ни о чем, ни о ком, а так — «для информации из первых рук».) Скажу, что результатом этой публикации явился незаконный взлом квартиры 7 сентября, где я жил, и похищение ряда книг 20 — 30-х годов издания, части картотеки и абсолютно всех (150!) книжек, заведенных мною по ходу работы в Особом архиве Верховного суда.

Я написал два письма на имя тогдашнего председателя КГБВ. М. Чебрикова с просьбой разобраться, что же произошло. Ответа не получил…

Тем временем Председатель Верховного суда СССР В. И. Теребилов распространял обо мне информацию: дескать, меня выгнали из архива за воровство совершенно секретных дел, передачу их на Запад. За это якобы я получил от западных «покупателей» наркотики и валюту. Так он заявил испанским парламентариям во время своего визита в Испанию, когда всплыл вопрос обо мне и моей картотеке. Мне передали текст испанской газеты «Эль Пайс» с полным изложением ответов Теребилова. Можно представить мое возмущение! Я стал ждать подходящего случая, чтобы опровергнуть эти измышления. Случай представился в декабре, опять же в ЦДЛ, писатели пригласили Теребилова с целью узнать о работе Верховного суда по реабилитации советских граждан.

Все шло своим чередом: вопросы, гладкие ответы и вдруг… Я услышал вопрос одного литератора о моей судьбе. Заминка… И Теребилов слово в слово повторил то, что сказал в Испании. Молчать я не мог… Меня выводили из зала, многие были шокированы… (Больше всех кричал на меня А. Борин из «Литературной газеты». Называл сопляком, мальчишкой, лгуном… Да, Александр Константинович, все так и было. Только Теребилов нынче на персональной пенсии.)

…И еще полгода неизвестности. Ни доказать не могут, ни опровергнуть не хотят. Зато в редакциях, которые я обошел (например, в «Собеседнике»), мне довольно ясно дали понять о гневе и недовольстве мной «больших людей». Вот так это и висело на мне полгода. Но я не сдавался, опровергал, как мог, небылицы, взывая к логике, к здравомыслию. Ведь если бы действительно было то. о чем вещал Теребилов, меня бы сразу арестовали. Тут никакая перестройка не спасет. Самые понимающие и сочувствующие советовали повременить.

Завесу молчания прорвала передача «Взгляд» в июне 1988 года.

…Часто думаю о том, что моя деятельность, моя работа по сбору данных о репрессированных соотечественниках была бы совсем не нужна, если бы в один прекрасный день распахнулись двери архивов. Надежда, что это когда-нибудь случится, не покидает меня. И тогда никому не придется работать, как мне, чувствуя себя при этом то разведчиком, то шпионом, то похитителем. Но несмотря на многочисленные обращения, требования общественности, раздающиеся и с высоких трибун, и со страниц газет, журналов, до сих пор многие архивы наглухо закрыты. Удивительнее всего, непонятней всего то, что по-прежнему не сняты грифы секретности с реабилитационных дел, то есть с оправдательных документов. Два с половиной миллиона дел Особого архива Верховного суда и Военной коллегии, как и прежде, за семью печатями.

Люди хотят знать правду. Не закамуфлированную под выдуманные диагнозы убиенных, под отписки военных трибуналов и судов. Люди хотят и должны иметь право взять в руки «дело» своего отца, мужа, брата. Им — родным — важны подробности их гибели. Для них не все равно, в чем обвинялись родственники, как они держались на допросах, как удалось их сломить, кто написал донос, в каких лагерях они сидели, как, наконец, закончили свой путь на бренной земле…

Мы до сих пор не знаем мест погребения Николая Вавилова, Осипа Мандельштама. А сколько «простых» Ивановых, Петровых, Сидоровых… Но, слава богу, есть люди, для которых память о корнях и истоках — не только своих! — свята. Слава богу, не у всех из нас «вместо сердца — пламенный мотор», как того хотелось Сталину и его приспешникам.

Недавно мне исполнилось двадцать пять… Были поздравления, пожелания на будущее. Потом все разошлись, и я остался один. Задумался, как прожил эти годы, что успел сделать. Средняя школа, служба в армии, два исключения из Историко-архивного института, смена — не по своей воле — девяти мест работы. И еще — 150 000 карточек на репрессированных в годы культа личности Сталина. Пока все…

P. S. А работа с картотекой продолжается. И продолжаются все те же чиновничьи запретительные уловки — ведь, по сути, архивы, как и прежде, не доступны. А если и дают заглянуть хотя бы «одним глазком», то лишь после долгих мытарств по инстанциям. То, что известно сегодня всему зарубежью (размах и патологическая жестокость репрессий), упорно прячется от нашего народа. Но вспомним солженицынское: «Слово правды мир перетянет…»

Предлагаю: те из читателей «Смены», кто хочет помочь, пусть заполнят небольшую анкету о судьбе репрессированных родных, близких, знакомых. Для чего это нужно? Во-первых, я готовлю для издательства «Юридическая литература» книгу; основа ее — картотека скорби. Необходимо всем нам как можно больше знать о безвинно осужденных и погибших. Во-вторых, вполне вероятно, что какие-либо данные об интересующем вас человеке есть у меня… Итак, анкета.

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Год рождения

5. Год смерти

6. Национальность

7. Партийность

8. Социальное происхождение

9. Образование

10. Последнее место работы и занимаемая должность до ареста

11. Факты ареста, репрессии

12. Факты реабилитации

Если есть возможность подтвердить ваши сведения копиями каких-либо документов, присылайте их вместе с заполненной анкетой по адресу: 117313, Москва. Ленинский проспект, дом 90. кв. 95. Юрасову Дмитрию Геннадьевичу.

Записал Сергей Ромейков.

* * *

2. Письма в редакцию. Опубликовано в журнале:«Звезда» 2003, №4

1

В журнале “Звезда” № 8 за 2002 г. опубликованы “Воспоминания литератора” А. Борина. Не берусь судить о близости отношений между автором и героем заметок, но убежден в том, что был бы Натан Яковлевич Эйдельман жив, подобной оскорбительной брани в мой адрес не последовало бы. Воистину злая память у А. Борина. Он вспоминает события в ЦДЛ пятнадцатилетней давности, когда я, двадцатилетний студент, изгнанный с работы, отчисленный из института и работавший печатником в типографии газеты “Известия”, пытался легализовать свою подпольную восьмилетнюю работу в библиотеках, архивах, на кладбищах и т.д. Не называя моей фамилии (отлично понимая, кто выиграет в суде по делу о защите чести и достоинства), ссылаясь на сплетни, автор рассказывает небылицы обо мне, намекает на мое сотрудничество с КГБ, подкрепляя все это авторитетом тогдашнего всесильного председателя Верховного Суда В. И. Теребилова. Моя деятельность хорошо известна, оценена средствами массовой информации, общественностью. В моем архиве есть письма Натана Эйдельмана, записи о встречах с М. Шатровым. Е. Евтушенко, М. Чудаковой, А. Приставкиным, Л. Разгоном, А. Адамовичем, А. Сахаровым и т.д. По Борину выходит, что все они общались, перезванивались, решали вопросы текущей общественной жизни с “нечистоплотным человеком”, “вором”, “лжецом”. Подобный срам на миру я просто так не оставлю. Теперь к делу. На двух страницах текста Борина, посвященных “скандальному молодому парню”, я насчитал более десятка неточностей, передержек, наветов, а то и лжи. Читаю (с. 180): “Учась на юрфаке, он проходил практику в Верховном Суде”.

Никогда не учился на юрфаке, а закончил Московский историко-архивный институт и имею диплом со специальностью историк-архивист. Никакой практики я не проходил, а работал старшим хранителем фондов архива Верховного Суда и Военной коллегии СССР (ул. Поварская, д. 15). Об этом есть запись в моей трудовой книжке.

Далее: “…по его словам (?!), из некоторых реабилитационных дел изъял часть документов, относящихся к репрессиям тридцатых годов”.

Что ж, я сам на себя дал показания для того, чтобы на меня завели уголовное дело по факту воровства? На самом деле существует стенограмма моего выступления в ЦДЛ 13 апреля 1987 г. на семинаре Натана Эйдельмана, где я впервые рассказал о своей работе в Верховном Суде и о выписывании в блокноты тысяч и тысяч фамилий. Полный текст выступления опубликован газетой “Русская мысль” (Париж) 25.05.1987 года.

Дальше еще интереснее: “…звонил родственникам репрессированных и говорил: „Хотите встретиться? Я расскажу вам некоторые любопытные подробности из дела вашего отца, мужа, брата””. Этого никогда не было, наоборот, после моего выступления ко мне ринулись писатели со всех сторон и спрашивали меня о своих близких, оставляли визитки, бумажки с номерами домашних телефонов, просили мой телефон с надеждой встретиться и поговорить. Например, покойный, к сожалению, Камил Икрамов. Но есть и живой свидетель — Михаил Шатров. Я у него был дома по его просьбе с рассказом о его репрессированной родне.

А теперь внимание. Свои выдумки обо мне Борин закрепляет в сознании В.И. Теребилова и получает “добро” на право ошельмовать меня в глазах тех литераторов, которые посещали семинары Натана Эйдельмана. Читаем: “Я спросил Теребилова, мог ли практикант (опять. — Д. Ю.) иметь доступ к таким документам, и Владимир Иванович ответил, что, paзумеется, нет. Парень этот действительно работал в Верховном Суде практикантом и действительно умудрился вырвать (повтор клеветы. — Д. Ю.) из дел ряд страниц”.

Сейчас я размышляю о таких, как А. Борин, юристах по образованию, допущенных в советское время к общению с Верховным Судом, Прокуратурой СССР и их начальниками, и приходит мне на ум следующее: хоть и пользовались они объедками с высоких вельможных столов для судебных очерков “Литературной газеты”, но, по существу, ничего не знали об огромном массиве архивов Верховного Суда и Прокуратуры. Борин даже представить себе не может, что по ходу работы я видел все бумаги, которые были собраны в архивном подвале на Поварской, 15. Смотря снизу вверх на вельможного Теребилова, Борин проникновенно сообщает: “Это нечистоплотный человек, — сказал мне Теребилов”. Да! Так верить бывшему работнику военных трибуналов в годы Отечественной войны, куратору процесса Даниэля—Синявского может только лично заинтересованный (может, для своих очерков) Борин. Читаем на с. 181: “Натан подвел ко мне парня и сказал: „Он просит разрешения присутствовать на семинаре””. Все не так. Хотя я и был очень молод, но Натан Яковлевич меня за ручку не подводил к Борину. Эйдельман мне действительно сказал, что не хочет скандала с Теребиловым, он меня пропустит в зал, если я буду сидеть тихо. И я это обещание сдержал, пока Теребилов пытался представить себя покровителем всех муз. Но когда пошли записки из зала, то кто-то из литераторов задал вопрос обо мне. И номенклатурный Теребилов повторил всю ложь о вырванных страницах, воровстве и т.д. Тут я действительно не выдержал и заявил, что Теребилов лжет. После этого собрание быстро-быстро свернулось, но “Парень поднялся и неторопливо пошел к двери” (с. 181) — этого не было. Был конец встречи по времени, и ситуацию скандала Борин попытался замять.

Интересующимся подробностями этих историй в ЦДЛ советую прочесть очерк В. Чаликовой “Архивный юноша” в журнале “Нева” (№ 10 за 1988 г.).

Юрасов Дмитрий Геннадиевич

2

Д. Юрасова я могу в чем-то понять. Однако письмо его требует комментария.

Он пишет, что не был студентом-практикантом, а работал в архиве Верховного Суда. Что ж, за давностью времени память мне, видимо, изменила, каюсь. Объясняет, что не вырывал страницы из уголовных дел, а выписывал в свои блокноты фамилии многих репрессированных. Наверное, и тут прав он, а не тогдашний председатель Верховного Суда В. Теребилов, давший мне такую информацию (что, кстати, подтверждает в своем письме и сам Д. Юрасов). Не он звонил родственникам пострадавших, а они находили его. И с этим я не стану спорить.

Однако память, в свою очередь, подводит и Дмитрия Юрасова. Выступление его на семинаре Н. Эйдельмана “История и мы” 13 апреля 1987 года, о чем он сейчас упоминает, закончилось громким скандалом. Дирекцию ЦДЛ оно чрезвычайно напугало, и всем нам категорически было запрещено пускать его, не члена Союза писателей, на любые писательские семинары под угрозой их закрытия. Писатели же нашими семинарами чрезвычайно дорожили. До настоящей гласности в ту пору было еще далеко, и хоть здесь удавалось нам порой получать ценную неофициальную информацию. Выступавшие у нас специалисты, люди, как правило, достаточно осведомленные, в закрытом писательском клубе чувствовали себя гораздо свободнее.

Правовым семинаром руководил я, а потому в той ситуации Н.Эйдельман не мог, как пишет Юрасов, просто так, без моего согласия “пропустить его в зал” на готовящуюся встречу с председателем Верховного Суда. Признаюсь, выполнить просьбу Натана и согласиться на присутствие Юрасова на семинаре было мне тогда совсем непросто.

И закончилась перепалка Юрасова с Теребиловым отнюдь не так благостно, как Юрасов пытается сегодня представить: “Собрание, — пишет он, — быстро-быстро свернулось… был конец встречи по времени и ситуацию скандала Борин попытался замять…” Замять скандал, затеянный допущенным на семинар вопреки указанию дирекции ЦДЛ парнем, бросившим председателю Верховного Суда СССР: “Вы лжете”? Нет, не такие еще были тогда вегетарианские времена.

Только вся разница в том, что, не полагаясь на свою память по прошествии стольких лет, я не назвал в своей статье фамилию Юрасова, более того, прямо написал, что, оглядываясь сейчас назад, готов допустить, что мог быть и несправедлив к нему, что мое гипертрофированное чувство ответственности, возможно, выглядело нелепо, — Юрасов же, как видно, никаких сомнений не испытывает, обо всем он рассуждает самоуверенно и безапелляционно.

Д. Юрасов смог разузнать и рассказать о судьбе многих людей, сгинувших в сталинских застенках? Это безусловно заслуживает огромного уважения. Но по какому же праву он безобразно оскорбляет журналистов, которым с огромным трудом удавалось уже в новые времена вызволять из-за колючей проволоки десятки и сотни невиновных? Журналисты эти, позволяет себе сказать Д. Юрасов, “пользовались объедками с высоких вельможных столов для судебных очерков „Литературной газеты””. А о том, что судебные эти очерки долгие годы были, может быть, единственной надеждой для униженных и затравленных, что “Литературку” по праву называли “всесоюзным бюро жалоб”, Д. Юрасов забывает или очень хочет забыть. Брань в чужой адрес его, очевидно, совершенно не смущает.

Тяжелые времена мы все переживали, как могли пытались оставаться людьми. И если кому-то из нас удавалось еще делать добро, то и слава Богу. Вот что, в сущности, самое главное.

Александр Борин

* * *

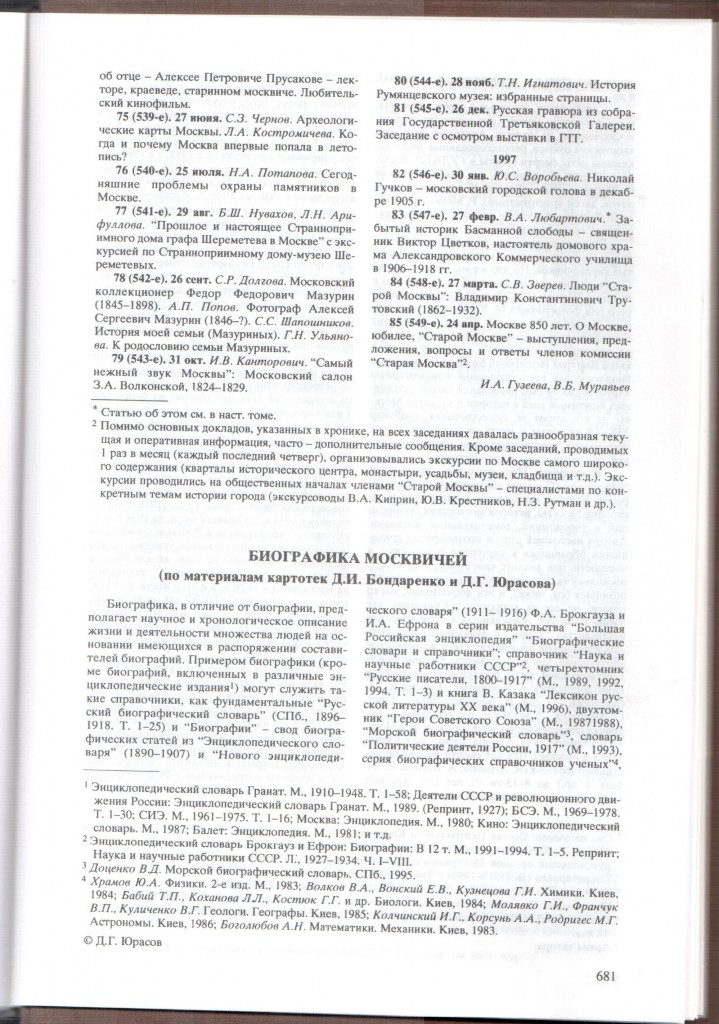

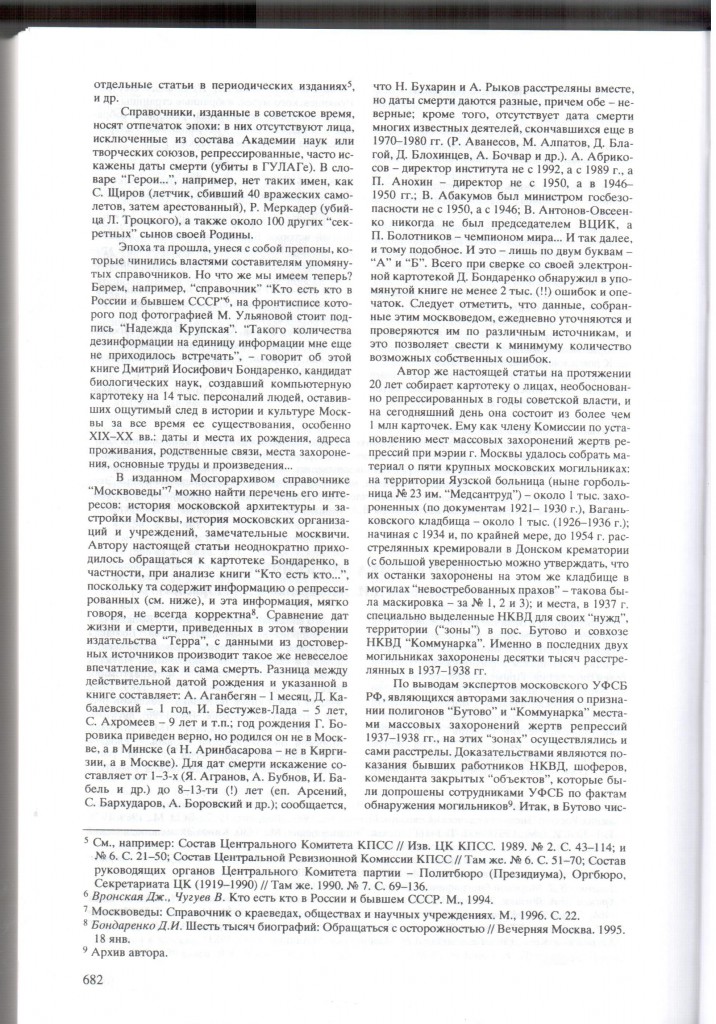

3. Биографика москвичей

* * *

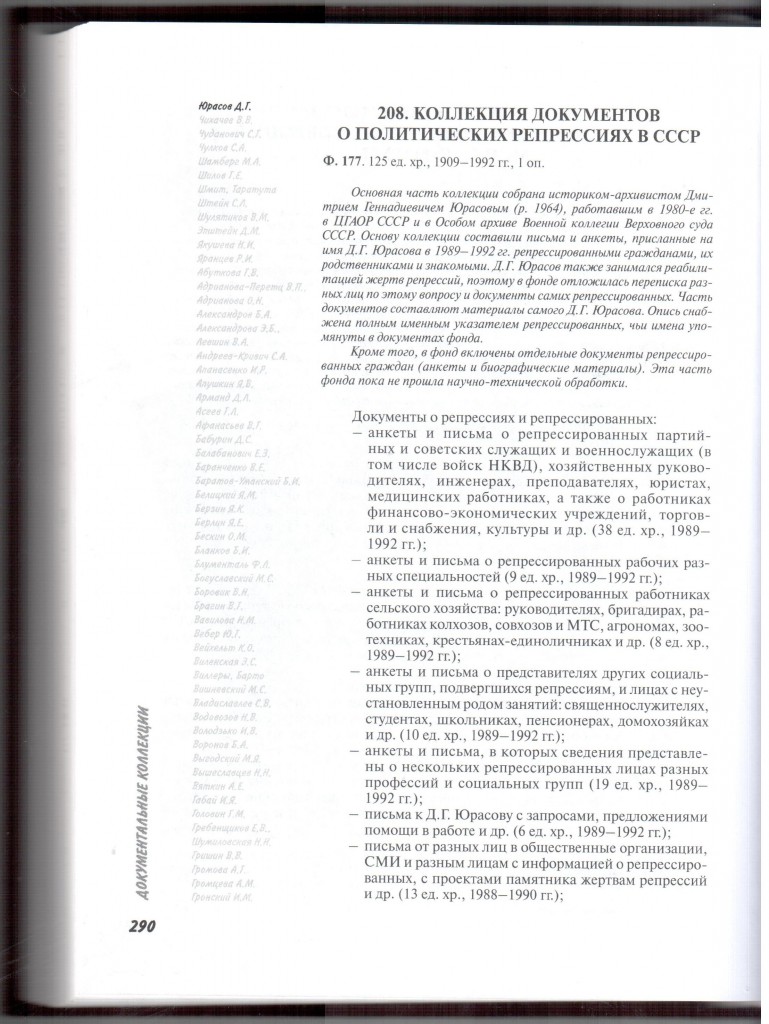

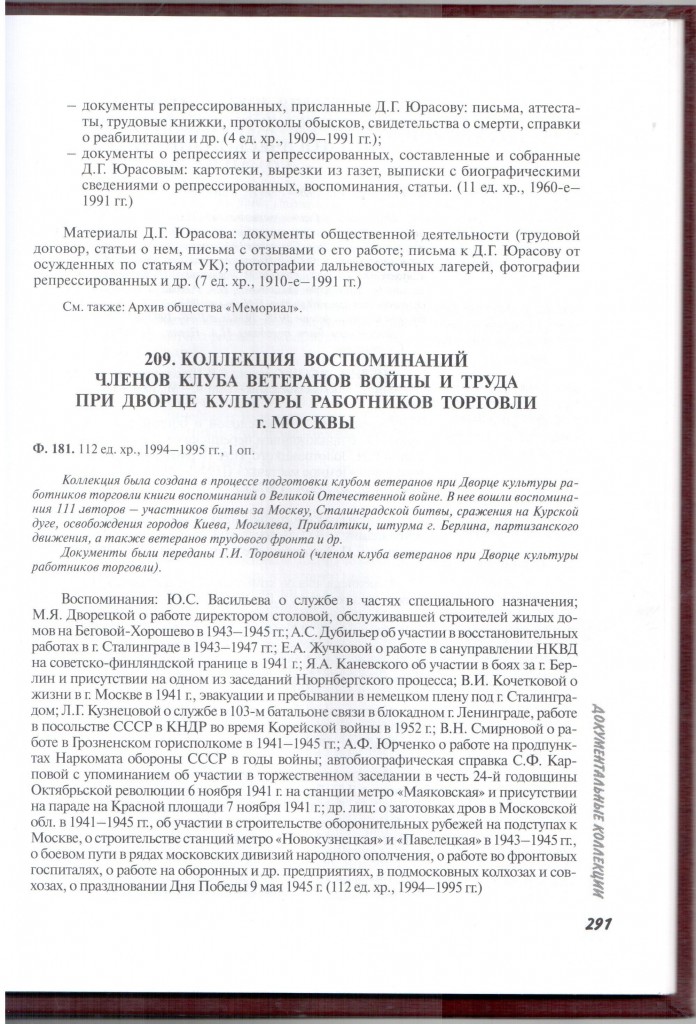

4. Коллекция документов Юрасова Д.Г. о политических репрессиях в СССР.

* * *

5. Историки России ХХ века. Д.Г.Юрасов.

* * *

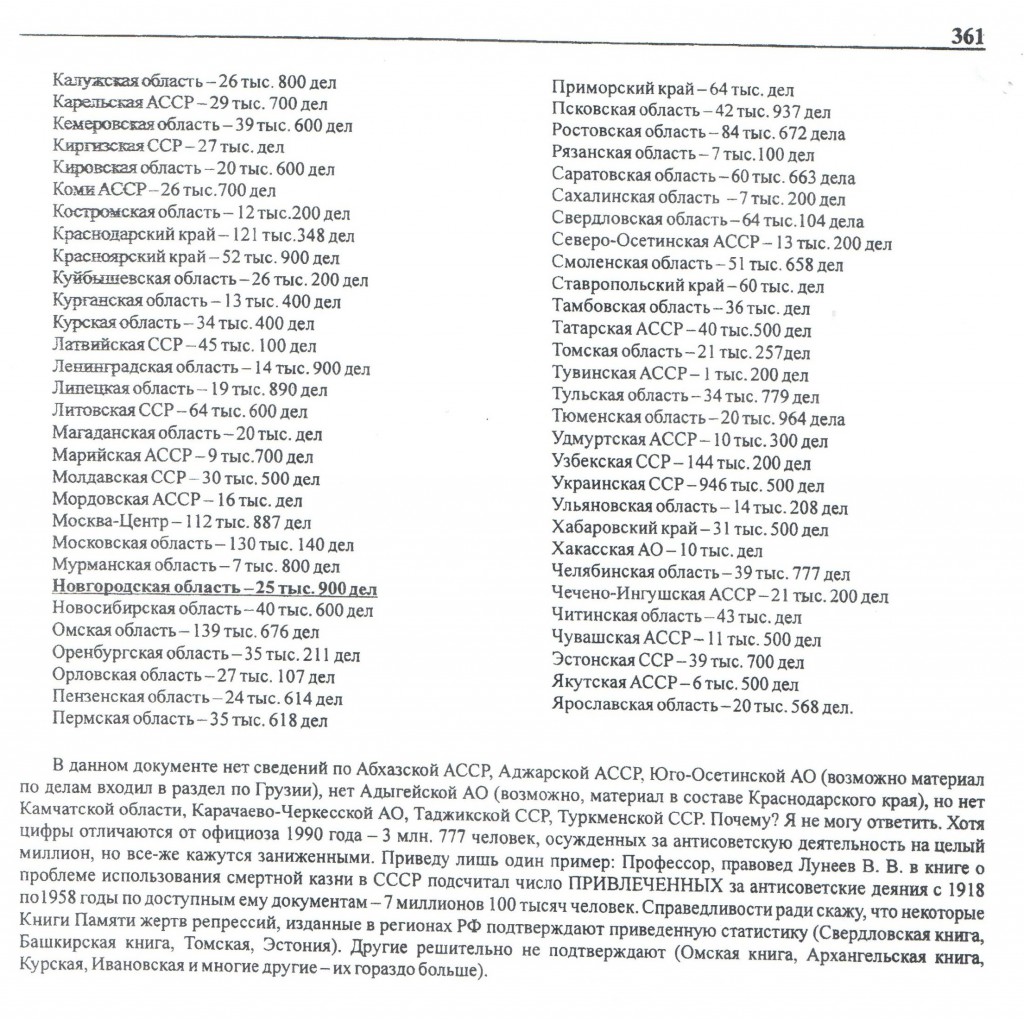

6. Д.Г.Юрасов о количестве дел в КГБ на 1980 г.

* * *

7. Об уничтожении архивов.

* * *